焦氏根雕:枯木里长出的文化年轮

摘要:大营村虽地处偏远,但文化魅力吸引着许多根雕爱好者、收藏者、游客慕名而来。焦新会常给参观的孩子讲,“老纺车的木纹里有奶奶的手温,老犁头的木柄上有爷爷的汗渍。”夕阳下,彩霞漫天,微风习习,焦新会再次拿起刻刀。他说根雕最神奇的是:“枯木能再活一次。

驻马店网讯(记者 张朝)7月18日清晨,炽热的阳光漫过伏牛山余脉。遂平县槐树乡大焦庄村委大营村东头,焦新会的民俗文化园里已是木屑飞溅,空气中弥漫着浓浓的木香,汗水沁满了他的脸庞。他攥着电动刻刀俯身在枯木前,刀刃在斑驳的木质纹理间游走,不过半盏茶的工夫,一只金蟾便头部昂扬、四足舒展,从枯木上“跃”出——周边纹理中还带着枯木天然的皱褶,金蟾却已被刻得温润,像是刚从山间溪水里爬行上岸。

这位根雕艺术家说:“好东西都藏在枯木里,得顺着它的性子雕琢,才能浑然天成。”这灵性是血脉相传的。这手艺是爷爷、父亲教给他的,也是山水赋予他的。

焦新会是河南省焦氏根雕非物质文化遗产第三代代表性传承人、驻马店市根雕艺术协会副会长。

三代人的木痕:从柴刀到刻刀的传承

大营村藏在伏牛山余脉中,山林茂密,树木繁多。枯木经长年累月风吹雨打,已剔除附着的松散组织,留下最坚实的精华——这些看似无用的枯木,却是根雕艺人最心仪的原料。

焦新会的爷爷是村里出了名的“根雕匠人”——上山打柴从不空手,挑拣回来的枯木总比柴火还多。那些被风雨洗练过的树根、枯树干,在爷爷手里经小刻刀一剔一凿,就成了小鸡啄米、小牛抵角的模样。“那时候没什么玩具,爷爷刻的小木牛能在碾盘上‘走’,小孩子都追着看。”焦新会记得,自己攥着爷爷的刻刀,蹲在柴房里悄悄模仿。

20世纪60年代,父亲接过了刻刀。当时,他满怀报国之志,立志参军报效祖国,便把爷爷的刻刀用油布包好放进行囊;退伍回乡工作后,哪怕白天忙得脚不沾地,夜里他也会在灯下摩挲雕刻的树根。“父亲总说,木头有灵性,你对它用心,它就给你样子。”焦新会少年时,父亲将那把磨得发亮的刻刀交到他手里:“咱们焦家人手里的木头,得雕出新精神、新气象。”

爷爷挑拣回来的枯木有些还堆在文化园料场,有的已裂出细密纹路,却像在低声絮语。焦新会少年时跟着爷爷上山,学会了辨认“有脾气”的树根——被雷劈过的枣木带着倔强的弯度、浸过山泉的槐树根藏着温润的光泽。那些年,他的手掌被木刺扎出过血,刻刀磨出的茧子换了一层又一层,可只要摸到纹路嶙峋的树根,就像摸到了爷爷的手掌、领会了父亲的眼神。

走万里路,刻万片木,把山水刻进骨子里

成年后,他捧着家传的刻刀,一头扎进了根雕艺术天地。他把自己关在老屋里钻研传统根雕理论,临摹古今作品。

他说,中华根雕艺术的起源可追溯至新石器时期,当时已出现各类天趣艺术品:原始社会的人们制造木锄松土、古帝少昊时期雕刻木像、商周时期制作木人等木雕作品。除用木、玉、骨、石及贝壳等制作装饰品外,人们也用树根或竹根创作装饰。我国战国时期的根雕作品《辟邪》制作于公元前340年至公元前270年间。这件作品形如虎头、龙身、兔尾的四足怪兽,动势神韵十足,色彩古雅朴实。战国时期工匠顺着树根天然曲度稍作雕琢,便刻出了辟邪的威严。“你看这爪子,就是树根原本的分叉,匠人只修了修尖,就有了抓地的劲儿。”

他通过临摹雕刻大量古今作品,终于摸到“三分人工,七分天成”的门道:不是让木头听话,而是听懂木头想说什么。

“根雕不是雕木头,是找木头里的魂。”焦新会总把这句话挂在嘴边。他说自己最爱观察老树根:“被虫蛀过的洞能当兽眼,被山洪冲弯的枝能当龙身。树木生长一世,历经的风雨、沐浴的阳光,都藏在纹路里。咱做根雕的,就是把这些故事讲给人听。”

“知者乐水,仁者乐山。”在华夏文明的肌理中,山水从来不是简单的自然存在。从古至今,文人的步履与山川形胜缔结下长久的契约,形成精神文化的发展脉络。为此,焦新会时常走出山村,游历名山大川、名胜古迹、传统文化重镇,寻觅中华文脉与传统艺术和谐共生的悠远基因。

他带着刻刀、背着画板踏遍大半个中国。在福建仙游的老作坊,他看匠人用荔枝根雕弥勒,笑纹里还留着树根的天然沟壑;在浙江东阳的木雕厂,他学如何顺着木纹下刀,让刻痕像树木自然生长的纹路;敦煌莫高窟的画像,云冈石窟、龙门石窟的石雕,他一笔笔描摹,牢记于心,将传统艺术的气韵移植在自己的雕刻中——后来刻佛像时,衣袂的褶皱总带着石窟里的风痕、飞天的灵动。

枯木逢春,蕴含传统文化:让山水住进日常里

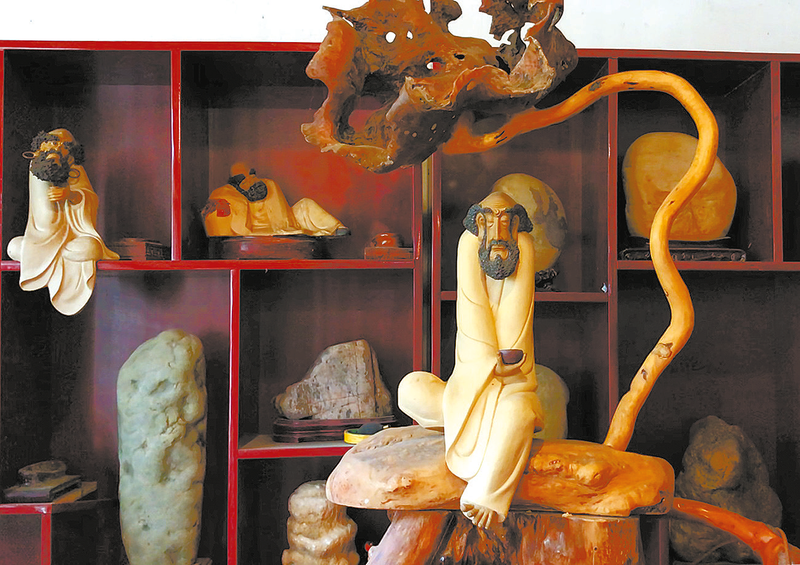

40多年的磨砺,焦新会的根雕艺术形成了自己独特风格,造型简洁传神,注重巧借天然,依据树根的枝、须、洞等特征进行取舍加工,能生动传神地表现出创作主题。

焦新会创作时只需凝神观察木料片刻——纹理走向、结节起伏、天然曲度皆入眼底,脑海中便已浮现根雕的完整模样,随后便提刀上手,刀刃在木料上游走得又快又准,时而轻快如穿林之风,时而沉稳如刻石之凿,方才还带着泥土气的木料,就在这激情与专注交织的雕琢中,渐渐显露出早已藏在其中的生命力。

他创作的《“荷”美年有余》,将树根倒置,依托树根天然形态表现荷花清新脱俗之态,荷叶、荷茎、莲蓬俱全,两条灵动的鱼“空游无所依”,尽显“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的意境。这件作品他创作了多件,一部分被各地收藏家收藏,一部分陈列于展览馆、美术馆等供人观赏。

其题材广泛,涵盖人物、飞禽走兽及自然景观等。采用自然根材抽象美的形态来表达作品的神似,尤能以因材施艺、巧借天然来呈现大自然的奇与巧。充分利用树根自然生成的凹、凸、残、瘤等奇妙的自然立体效果,以独特的自然造型和巧妙安排,创造出充满生命力的艺术形象,呈现粗犷、淳朴又精细、雅致的风韵。

焦新会坚持每日阅读古典文学与艺术著作。他坚信“读万卷书行万里路”,在传统文化中寻找根脉,在山水间汲取灵感。其代表作品以槐木、黄栌木、黄连木、杏树木等本地材料为基础,融合自然形态与艺术匠心,兼具象征意义与地域特色。

2018年春季,中国工艺美术学会根艺研究会曾在郑州轻工业大学举办“中国根的艺术”大师班,推动根雕艺术走上学术化道路。焦新会是我市唯一入选的学员。学习结束后,他捐献精心雕刻的作品《春之恋》,由举办方永久收藏展出。

一座文化园:藏着乡愁,也长着未来

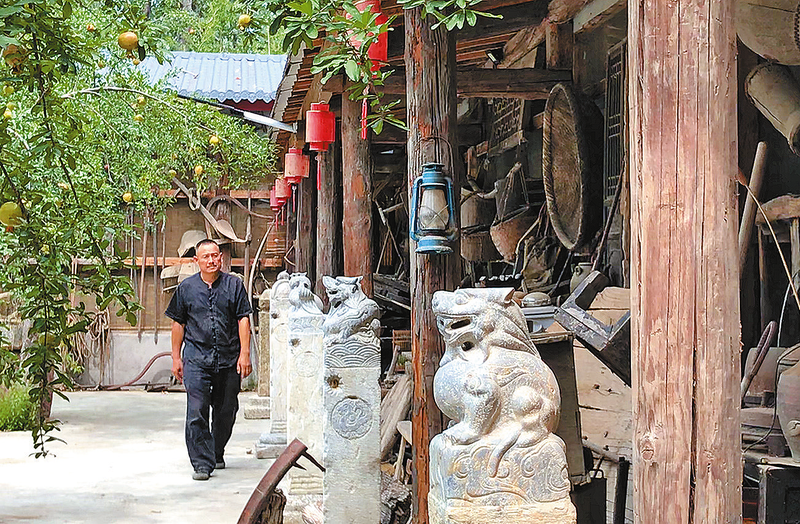

推开位于大营村的民俗文化园老式木门,中间是苏州园林式布局,老式石雕诉说着悠久历史,盛夏的紫藤花仍在绽放,深紫色的串花在风中摇曳,水塘里锦鲤抢食时溅起水花。10多间展厅呈圆形布局,彼此相通,存放着焦新会的藏品——有老式农具、乐器、家具、古床、古椅等,还有人物、花鸟、摆件、茶台等根雕艺术品。展厅里设有操作间,也是学生研习的地方。一路走下来,如同浏览从古至今的历史画卷。

数年前,河南省根雕艺术协会将民俗文化园命名为根雕研习基地,这座小山村从此有了文化地标,绽放出文化之花。大营村虽地处偏远,但文化魅力吸引着许多根雕爱好者、收藏者、游客慕名而来。

“这里有老家的样子。”焦新会常给参观的孩子讲,“老纺车的木纹里有奶奶的手温,老犁头的木柄上有爷爷的汗渍。”学校组织学生来访时,他会找些小枯根教学生刻小蚂蚱。有个孩子刻完后说:“原来枯木头能变活呀!”

焦新会为人谦和,平易近人。他不设门槛,广收门徒,将根雕技艺传授给众多年轻人。张平是其中一位徒弟,大学毕业后在外地工作,跟着焦新会学习根雕后,放弃了待遇优厚的外地工作,回到家乡,潜心学艺。他说:“师傅心底无私,悉心传授,是希望这项古老技艺传播得更广。”

他正盘算着升级民俗文化园,将其打造成民俗文化博物馆。他的两个女儿时刻牵挂在乡下勤奋不懈、忙碌雕刻的父亲,对建民俗文化博物馆的设想全力支持。“等退休了,我们也回老家,继承父亲的技艺。”她们说。

夕阳下,彩霞漫天,微风习习,焦新会再次拿起刻刀。木头的清香混着紫藤的香气,远处水塘里的锦鲤游成一团锦绣图案。他说根雕最神奇的是:“枯木能再活一次。就像老手艺,有人爱,就永远能传下去。”

而那些从朽木里“长”出来的金蟾、仙鹤、山水意境,早已把伏牛山的日月、焦家三代人的心思,刻成了不会褪色的年轮。

责任编辑:梅雅平

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:

版权声明:

1.凡本网注明“来源:驻马店网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:驻马店网”。任何组织、平台和个人,不得侵犯本网应有权益,否则,一经发现,本网将授权常年法律顾问予以追究侵权者的法律责任。

驻马店日报报业集团法律顾问单位:上海市汇业(武汉)律师事务所

首席法律顾问:冯程斌律师

2.凡本网注明“来源:XXX(非驻马店网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如其他个人、媒体、网站、团体从本网下载使用,必须保留本网站注明的“稿件来源”,并自负相关法律责任,否则本网将追究其相关法律责任。

3.如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

豫公网安备 41170202000005号

豫公网安备 41170202000005号